4P

マーケティングの4Pとは、対象商品(モノ)のマーケティング環境を構成する重要な4つの要素のことで、英語表記の頭文字がすべて「P」になっています。

また4P分析とは、この4Pを軸として「どんな価値を」「いくらで」「どこで」「どのようにして」売るのかというマーケティングの戦術を、売り手目線で考察するフレームワークです。

マーケティングの4P

マーケティングの4Pとは、売り手視点で商品のマーケティング施策(販売施策)を構成する4つの要素です。

- Product(製品)––どのような価値があるか

- Price(価格)––いくらで売るか

- Place(流通)––どこで売るか

- Promotion(販促)––より効果的に売る施策

マーケティングミックスとも呼ばれ、この4つの要素はそれぞれが関連し影響を与え合う重要な要素です。

例えば、

・その価値に対して価格は適正か

・この売り場ではどのような販促施策が有効か

・店の顧客層と価格や製品特徴はマッチしているか

などです。

マーケティングの成功にのためには、この4つがバランスよく構成されていることが大切とされています。

有名企業の4P:具体的事例

iPhoneの4P –– ブランドイメージの統一

AppleのiPhoneは4Pを一貫して強力に管理し、製品のプレミアムイメージを維持しつつ、顧客体験を中心に据えたマーケティング戦略を展開しています。

Product(製品)

高品質でデザイン性に優れたスマートフォンとして位置づけ。技術革新とユーザーエクスペリエンス(顧客体験)に重点を置き、差別化を図る。

Price(価格)

プレミアム価格戦略を採用し、製品の高い価値を強調。これにより、価格競争に巻き込まれずに高い利益率を維持。

Place(流通)

Appleストアや公式オンラインストア、厳選されたリセラーを通じて販売し、ブランドイメージとサービスの質を統一。

Promotion(プロモーション)

大規模な広告キャンペーンと印象的な製品プレゼンテーションを通じて、製品の魅力を強調。さらに、イベントや新製品発表でメディアの注目を集める。

Coca-Colaの4P –– 地域ごとの製品展開

コカ・コーラは、地域ごとのニーズに柔軟に対応することで、グローバルブランドでありながらローカル市場での競争力を維持しています。

Product(製品)

Coca-Colaは、各地域に合わせた製品ラインナップを提供。例えば、日本では「コカ・コーラプラス」など、健康志向の製品も展開。

Price(価格)

地域の経済状況や消費者の購買力に応じた価格戦略を実施。特に、低価格帯の製品を提供することで幅広い層にアプローチ。

Place(流通)

グローバルな流通網を活用し、スーパーマーケット、コンビニ、自動販売機など多様なチャネルで販売。

Promotion(プロモーション)

地域ごとの文化に合わせた広告やキャンペーンを実施。例えば、特定の季節やイベントに関連したプロモーションを展開。

ユニクロの4P –– 価格戦略と店舗展開

ユニクロ価格と品質のバランスを重視しつつ、消費者にとって手頃な価格で高品質な製品を提供することで、幅広い層に支持されています。

Product(製品)

ユニクロは高品質でベーシックなデザインの衣料品を展開。機能性素材を活用したヒートテックやエアリズムなど、ユニークな製品を開発。

Price(価格)

高品質を維持しつつ、手頃な価格で提供する「高品質低価格」戦略を実施。

Place(流通)

世界中に展開する直営店とオンラインストアを通じて、効率的に消費者にアプローチ。

Promotion(プロモーション)

シーズンごとの大規模セールや、著名人を起用した広告キャンペーンを展開。また、オムニチャネル戦略により、オンラインとオフラインでシームレスな購買体験を提供。

スターバックスの4P –– プレミアム体験の提供

単なるコーヒー提供にとどまらず、消費者に特別な体験を提供することで、ブランドロイヤルティを高めています。

Product(製品)

高品質なコーヒーと、個性的なシーズナルメニューを提供。店舗内の雰囲気や顧客サービスもブランドの一部とする。

Price(価格)

プレミアム価格を設定し、特別な体験を提供することで高価格に対する価値を消費者に伝える。

Place(流通)

都市部を中心に、便利なロケーションに店舗を展開。オンライン販売やアプリでのモバイルオーダーにも注力。

Promotion(プロモーション)

ロイヤルティプログラムや季節ごとのプロモーション、SNSでのブランドコミュニケーションを活用し、消費者との関係を強化。

4P分析(4Pのフレームワーク)

4P分析は、1960年代にジェローム・マッカーシーによって提唱されたフレームワークです。

対象商品について、4つのP要素を分析し、その結果からマーケティングの具体的な施策を検討します。

4P分析の目的

4P分析の主な目的は、売り手視点でのマーケティング施策の検証・考察です。

新製品であれば企画段階で4P分析を行い、具体的な販売計画に役立てます。

既存商品であれば、現状を確認し、改善策を検討できます。

4P分析をはじめる前に

4P分析を始める前に留意するべきは、市場の状況や消費者の需要などの外部環境の調査ができているかどうかです。さらに、目指すべき目標(=マーケティングの戦略)が決まっていないと、4つの要素を洗い出しにくくなり、評価判断も難しくなります。

4P分析の実践方法

この4Pをフレームワークとして活用することは、マーケティング戦略の基本ともいえます。

以下に、4Pフレームワークの具体的な実践ガイドを紹介します。

Product(製品)の検討

製品の状況を確認し、独自の強みや差別化ポイントを探ります。

製品やサービスは、企業が提供する価値そのものです。これには、物理的な製品だけでなく、サービス、ブランド、保証、パッケージング、アフターサービスなども含まれます。製品は、顧客のニーズや欲求を満たすものでなければなりません。

市場調査

消費者のニーズ、トレンド、競合製品を調査し、製品が市場でどのように受け入れられるかを把握。

差別化

他社製品との差別化ポイント(例:品質、デザイン、機能)を明確にし、競争優位性を確保。

製品開発と改良

顧客のニーズに応じた新製品の開発や既存製品の改良を行う。製品の独自性(例:デザイン、品質、機能性)を強調し、競争優位性を確保する。

ブランド戦略

製品がブランド全体の一部としてどのように位置づけられるかを検討し、ブランド価値を高めるための戦略を立てる。

ライフサイクル管理

製品の導入、成長、成熟、衰退の各フェーズに合わせて、適切な戦略を立てる。

例1

新しい健康志向の食品を開発する場合、消費者が求める成分や味の好みを徹底的に調査し、他社製品とどう差別化できるかを明確にする。

例2

スマートフォン市場で新製品を投入する場合、ユニークな機能やデザインを提供し、競合と差別化

【製品の分析視点】

・競合と比較し、優位な点、劣っている点

・ユーザーに評価されている点、そうでない点

・ターゲットのニーズやウォンツに応えられる点はどこか など

Price(価格)

商品の価格を検討・決定します。同時に製品価値との整合性のとれた価格であるかを確認します。

価格は、顧客が製品やサービスに対して支払う金額です。価格戦略は、売上や利益に直接影響を与えるため、慎重に設定する必要があります。価格設定には、コスト、需要、競合、ブランドイメージなどが影響します。

価格設定の戦略

コスト構造を把握し、競合分析を基に価格戦略を決定する。例えば、高価格設定でプレミアムイメージを構築するのか、低価格で市場シェアを拡大するのかを決める。

価格弾力性の検討

価格変更が売上に与える影響をシミュレーションし、適切な価格帯を見極める。プロモーションやセール時期に価格を調整することも考慮。

プロモーション価格

一時的な割引や特典を活用して、短期的に需要を喚起する。複数の商品を組み合わせたバンドル販売や、時限的なディスカウント戦略など。

例1

サブスクリプションサービスを提供する場合、無料トライアルや複数プランを用意して価格の柔軟性を確保する。

例2

高級ファッションブランドはプレミアム価格を設定し、ブランド価値を維持。

【価格の分析視点】

・自社の利益はいくら必要か。

・競合の価格はいくらに設定されているか。

・市場の需要からみて価格は妥当か。

・付加価値は価格に反映されているか。 など

Place(販売場所・流通チャネル)

販売場所、流通チャネルを検討・決定します。実店舗販売かネット販売か、商品とターゲット層の特性を考えながら、販売場所を見極めます。

流通は、製品が消費者に届くまでの経路やチャネルを指します。製品が適切なタイミングで、適切な場所で消費者に届くようにすることが重要です。流通には、物理的な店舗、オンラインストア、卸売業者などが含まれます。

流通チャネルの選定:

自社製品をどこで、どのように販売するかを決定する。オンラインとオフラインのバランスを取りつつ、顧客がアクセスしやすいチャネルを選ぶ。

物流と在庫管理:

効率的な物流システムと在庫管理を構築し、供給の安定性を確保する。特に、オンライン販売を行う場合、迅速な配送体制が重要。

パートナーシップ:

小売業者やディストリビューターとのパートナーシップを強化し、販路拡大や市場浸透を目指す。

例1

ECサイトと実店舗を併用し、オムニチャネル戦略を展開して、どのチャネルからもシームレスに購入できる体制を整える。

例2

化粧品ブランドが百貨店や専門店と提携し、さらにオンラインストアを通じて販売チャネルを拡大する。

【販売場所の分析視点】

・スーパーやコンビニ、大型量販店

・デパートや専門店、セレクトショップ

・ネットショップ、通信販売

・直販店

・代理店、卸売り販売

Promotion(販売促進)

製品を知ってもらい、購入してもらうためのプロモーション(販売促進)方法を検討・決定します。

商品のどの点を、どのような手法で適切なターゲットに訴求するかを考えます。

プロモーションは、製品やサービスを消費者に知らせ、購入を促すための活動を指します。これには、広告、販売促進活動、パブリックリレーションズ、ダイレクトマーケティング、デジタルマーケティングなどが含まれます。

ターゲット層の設定:

誰に対してプロモーションを行うかを明確にする。年齢、性別、地域、趣味嗜好などでセグメントを分け、効果的なメッセージを発信。

プロモーションの種類:

広告、PR活動、SNSマーケティング、インフルエンサーキャンペーン、イベントなど、多様なプロモーション手段を組み合わせる。

メッセージの一貫性:

全てのプロモーション活動で一貫したメッセージやブランドイメージを維持する。例えば、広告とSNSキャンペーンで異なるトーンにならないようにする。

効果測定:

プロモーションの効果を測定し、必要に応じて改善を行う。デジタルマーケティングでは、クリック率やコンバージョン率などの指標を使って分析。

例1

新商品のローンチキャンペーンで、SNSを中心にインフルエンサーを活用したプロモーションを行い、同時にテレビCMや店舗でのイベントも実施する。

例2

新しいファッションブランドがSNSキャンペーンを展開し、インフルエンサーを活用して認知度を向上させる。

プロモーションは他の要素と比べてターゲットの情報も重要になるので、他の分析手法での結果も参考にする必要があります。

【プロモーションの訴求ポイント】

・自社製品・サービスの強み

・競合との差別化

・ユーザーが得られるメリット

【プロモーションの手法】

・広告(マス媒体、インターネット、ターゲットメディアなど)

・売り場展開(POP、フェア、クーポンなど)

・キャンペーン(オープン、クローズド)

・サンプリング

・イベント など

4つの要素をピックアップし終えたら

4Pのそれぞれの分析では、優れている部分を伸ばし、欠けている部分を補完するのが理想ですが、4Pの各要素は相互に関連しており、一貫性を保つことが重要です。

例えば、低価格で販売する商品に、大きな広告費をかけた販促を行っては利益がでません。また、高価格帯の商品を低価格志向のスーパーで展開しても売れる可能性は低くなるでしょう。

4Pの矛盾がないかどうかを確認した上で、独自の方向性を持ったマーケティングを検討することが大切です。

4Pの整合性

各P(製品、価格、流通、プロモーション)が互いに矛盾しないように整合性を保つ。例えば、プレミアムな製品であれば、それに見合った価格とプロモーション、流通チャネルを選定。

顧客中心の戦略

顧客の視点から見て、各Pがどう受け入れられるかを考慮する。顧客のニーズや期待に応える形で4Pを修正する。

PDCAサイクル(※)の実施

4P戦略を実行後、定期的に評価し、改善点を見つけて修正する。このプロセスを繰り返すことで、より効果的な戦略を構築できる。

※PDCAサイクルとは

4Pフレームワークを導入する際、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルを回し、常に改善していくこと。

計画: 4P戦略を詳細に計画し、各要素の目標を設定。

実行: 計画に基づいて戦略を実行。

評価: 実施結果を分析し、成功した点や改善が必要な点を評価。

改善: 評価結果を基に、次のアクションを計画し、戦略を修正。

4P分析の例(仮商品での例)

「中高年女性向け化粧水:モイストエクセル(仮)」という商品を例として、4Pの要素をイメージしてみて下さい。

|

Product(製品) |

・製薬会社が作った高保湿化粧水 ・独自の分子構造で高い浸透力を実現 ・肌の保湿力試験でも高い評価値を獲得 ・敏感肌の人にも対応できる低刺激性 |

| Price(価格) |

・中価格帯とされる2500円 ・価格だけでなく内容を重視する中高年を狙った価格 |

| Place(流通) | ・製薬会社のルートを活かしたドラックストアが中心 |

| Promotion(販促) |

・モニターCP ・マストバイCP ・ドラックストアでのフェイス獲得のためのインナー対策 |

7P分析 ––4Pの進化型

7P分析は、「モノ」の商品に対する4P分析に対して、「コト(サービス)」の商品に対して行う分析です。

1960年代はまだモノが経済の中心でしたが、1970年代になるとサービス業が増え、その影響を重視したフィリップ・コトラーが、4P分析に”サービス業に適した要素”を3つ加えて7P分析として提唱しました。

現在は日本もサービス業の方が多い社会となっており、7P分析が必要な商品も多くなっているでしょう。

7P分析の7つのP (4Pに加えられた3P)

7P分析の7つのPは、4P分析の4つのPに、さらに3つのPの要素を加えたものです。

- Product

- Price

- Place

- Promotion

- Personnel(パーソネル:要因)

- Process(プロセス:過程)

- Physical Evidence(フィジカルエビデンス:物的証拠)

Personnel(パーソネル:要員)

顧客にサービスを提供する要員(従業員、関係者、協力会社等)を指し、「どの立場の要員でも、顧客に満足されるようなサービスを提供できるように管理しなければならない」という考え方です。

具体的には、接客スタッフの質などが該当します。

Process(プロセス:過程)

サービスの提供プロセスのこと。「サービス業は、サービスそのものだけでなく提供プロセスにも価値がある」という考え方です。

例えば飲食店なら、「目の前で調理する」、「自分たちで焼いて食べる」、「ビュッフェスタイル」などの食事の提供の仕方がプロセスとしての価値になります。

Physical Evidence(フィジカルエビデンス:物的証拠)

顧客に安心・安全保障を提供することです。「サービスの価値は目には見えないので、その価値を測定し、明確な証拠として残すことが大事だ」という考え方です。

具体例としては、「予備校が公開する合格者数」、「レビューサイトの星の数」などがあります。

4P分析と合わせて行う分析手法

マーケティング戦略や施策を企画する際には、複数の分析を組み合わせて総合的な判断が必要です。

以下では、4P分析と合わせて用いられることの多い代表的な分析を紹介します。

STP分析

4P分析との組み合わせでもっとも重要とされるのがSTP分析です。

4P分析が手法(=戦術)の検討であるのに対して、STP分析はその前段階である方向性(=戦略)を検討する分析です。

4C分析

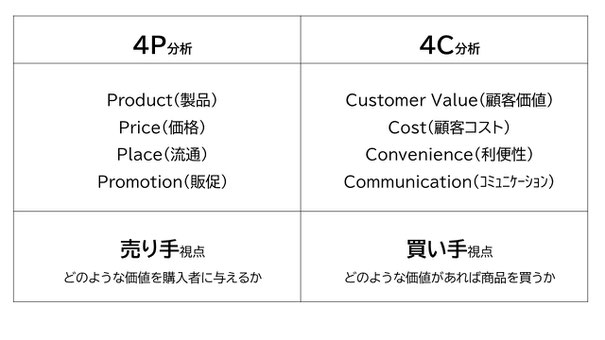

4P(7P)分析は、商品を提供する側の視点で行う分析であるのに対して、購買者側の視点で行う分析として4C分析があります。

4Pと4Cを同時に検証することで、売り手の視点と買い手の視点をマッチさせられます。