イノベーター理論とキャズム理論

新商品を市場に浸透させていく時の、最も基本的なマーケティング理論が「イノベーター理論」と「キャズム理論」です。

イノベーター理論とは、まず狙うべきターゲットを設定し、それらのターゲットに対してどのような対応をするべきかを考察する助けになる理論です。

そして、イノベーター理論と切り離せないのがキャズム理論。新製品を広く浸透させていく中で、多くの場合に訪れる課題についての理論です。

ここでは、イノーベータ―理論とキャズム理論の概要を説明します。

イノベーター理論とは

イノベーター理論は、アメリカの社会学者エベレット・M・ロジャースが1962年に提唱しました。

60年以上前に提唱された理論ですが、社会の中で生きる人々ががモノやサービスを購入する状況は現在もそれほど大きく変わってはおらず、新商品で市場に参入する時の基本的な考え方として知っておくべき理論です。

イノベーター理論で分析するもの

イノベーター理論では、以下のような要素を分析・考察します。

(1)対象商品の現在のポジション

(2)今とこれから、狙うべきターゲットの状況や特性

(3)行うべき施策や対策

イノベーター理論の基本設定

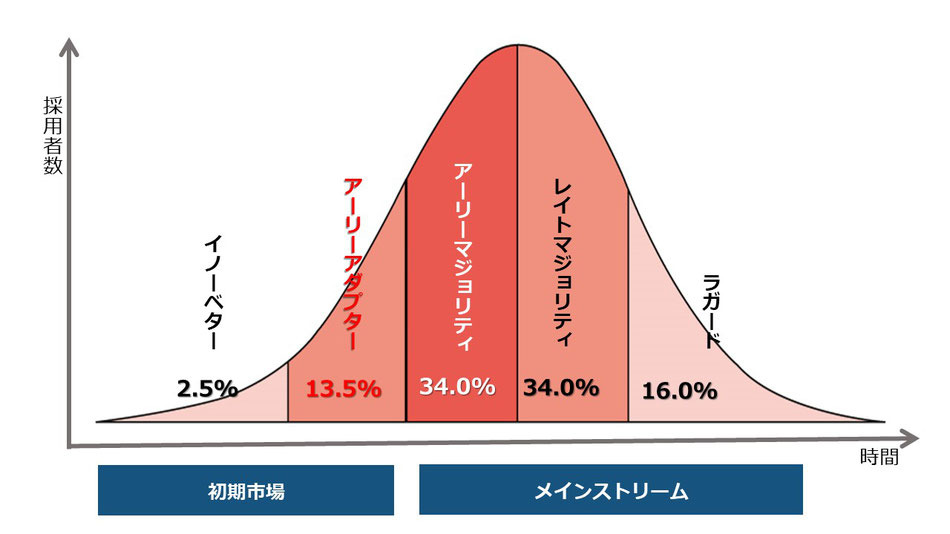

イノベーター理論では、新商品の普及率別に消費者層を5つのターゲットに分類します。

その5つのグループは、新商品の採用時期が早い順から以下のように名付けられています。

- イノベーター

- アーリーアダプター

- アーリーマジョリティ

- レイトマジョリティ

- ラガード

この5つのグループは以下の図のように、ボリューム(人数)が分布し、それぞれに特徴があるとしています。

商品が史上に投入されて間もない頃は、新しいモノに積極的な人(~16%)が使用し、市場にだんたんと浸透してくると、多くの人が利用するようになります(~84%)。

そして、8割以上の人が使うような状態になった時点でも、のこり16%程度の人はやはりユーザーにはなりづらい。という考え方です。

イノーベター理論では、まず対象商品のターゲットが5つどのグループ属しているのかを確認し、それぞれのターゲット別にマーケティング戦略や施策を検討していきます。

イノベーター理論における5つの消費者グループ

イノベーター理論では、5つのグループの特徴を以下のように考察しています。

イノベーター(革新者:2.5%)

商品を最も早く採用する層で、情報感度が高く、新しさ・最先端技術などに最も価値を感じる傾向があり、細かいメリット・価格などにはそれほど興味を示さない点も特徴的。

【イノベーターへの訴求キーワード】

・革新的な商品である

・最先端の存在である

・今までにない新技術

アーリーアダプター(初期採用者:13.5%)

イノベーターほどの最先端性を追わないものの、情報感度が高く、流行可能性のある商品をいち早くキャッチするグループ。

自身の周囲にいるアーリーマジョリティやレイトマジョリティへの影響力が大きく、「オピニオンリーダー」や「インフルエンサー」と呼ばれることもある。

単純に新しさのみを追うのではなく、具体的なメリットを考えて採用する傾向がある点が特徴的。

【アーリーアダプターへの訴求キーワード】

・品質や機能性が高い

・流行の兆しがある

・従来よりも優れている

アーリーマジョリティ(前期追随者:34%)

商品が世間で話題になってから反応するグルーブ。商品を市場全体へ浸透させる役割を担っており、その役割から「ブリッジピープル」とも呼ばれる。

テレビや世間などで話題の製品に反応したり、有名人が使っているモノを欲しがったりするなど、「流行に乗り遅れたくない」という気持ちが強いのが特徴。

【アーリーマジョリティへの訴求キーワード】

・流行っている

・メリットがある

・評判がいい

・信頼している人に勧められた

・流行に乗り遅れたくない

レイトマジョリティ(後期追随者:34%)

新しいモノを購入することに対して消極的なグループのことで、「フォロワーズ」とも呼ばれる。

普及率が十分に高くなってから採用を検討し、新しい製品を採用している人が半数を超えていると確信したときに、購入を検討するタイプ。

【レイトマジョリティへの訴求キーワード】

・みんなが持っている

・失敗がない

・一番人気である

ラガード(遅滞者:16%)

5つのグループの中でも最も保守的なグループ。先進的なものに興味や評価が低く、むしろ古来のものを優先する志向。

「新しいモノや流行モノは好きではない」という気持ちがあり、十分な普及はもちろん、伝統的なレベルまで達してから採用を検討する人が多い。

【ラガードへの訴求キーワード】

・定番のものである

・長い歴史がある

イノベーター理論にもとづいた戦略や施策の考え方

イノベーター理論をもとにしたマーケティング戦略では、以下のような考え方や施策例があります。

イノベーターに対する戦略と施策

誰よりも先に新しい情報を得ようとする姿勢があるイノベーターには、「先端の商品である」と認識してもらうことが有効。

【マーケティング施策例】

・最新テクノロジーなどをいち早く発信するメディアに掲載してもらう(プレスリリース)

アーリーアダプターに対する戦略と施策

自身がレビューを行うことで、オピニオンリーダーとしての地位確立を目指す傾向があるアーリーアダプターには、彼らがレビューを作成したくなるような情報や機会を提供することが効果的。

【マーケティング施策例】

・モニターとしての商品提供

・アンバサダーとしての活動支援

アーリーマジョリティに対する戦略と施策

アーリーマジョリティは、アーリーアダプターのレビューに影響を受やすい。まずは上記のようなアーリーアダプター向けの施策で結果をだすこと。そののちに、それをアーリーマジョリティへ効率よく伝えて、アーリーマジョリティからアーリーアダプターへと情報を伝播させていく。

【マーケティング施策例】

・人気のアリーアダプター(インフルエンサー)とのコラボ

・専門性のあるアーリーアダプターを広告キャラクターに採用

レイトマジョリティに対する戦略と施策

その商品を過半数の人が使っていると感じてから行動するレイトマジョリティには、大部分の人が使っている(=使っていない自分は少数派)と感じさせる。

【マーケティング施策例】

・「みんなが使っている」という情報を広告やPOPに掲載する

・ユーザーレビューの多さをアピールする

・利用者アンケートの結果などを発信する

ラガードに対する戦略と施策

ラガードへの対策は、安心感や歴史を堅実にアピールすること。しかしラガードは、新商品にほとんど興味を示さないため、マーケティング施策が効果を生まずにコストを無駄にする恐れもある。深追いしない。

イノベーター理論を基にした「キャズム理論」

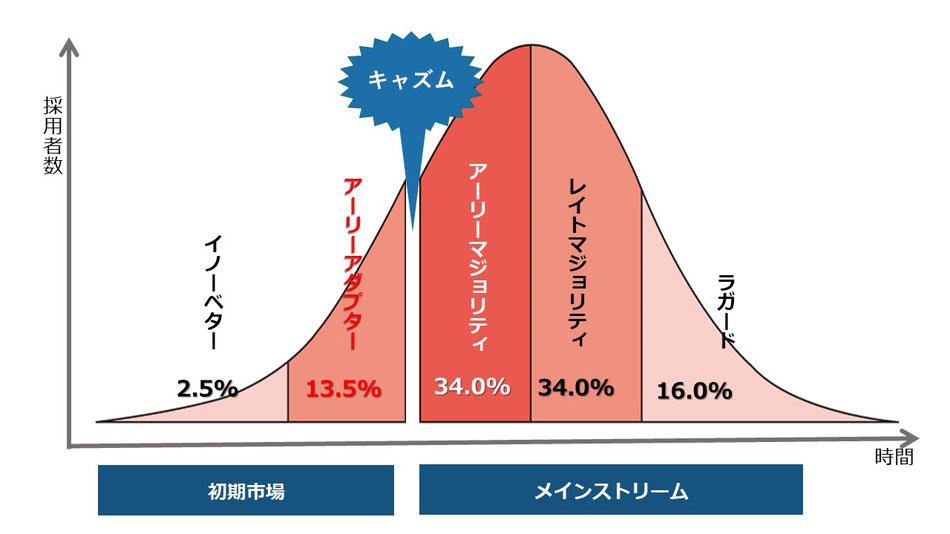

イノベーター理論を基にした市場拡大理論の中で、特に重要なのが「キャズム理論」です。

キャズム理論は、イノベーターとアーリーアダプターが多い市場(初期市場)とアーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードが多い市場(メインストリーム市場)の間には「大きな障壁=キャズム」があるとする考え方です。

商品の市場拡大のためには、「初期市場」から「メインストリーム市場」に移行していかなければなりませんが、その間にあるキャズムは非常に大きな障壁になります。

このキャズムを越えることは、最も重要であり、同時に最も難しいとされています。

キャズムを超えるためのマーケティング施策

キャズムが発生する主な原因は、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの価値観のギャップにあると考えられています。

具体的な価値観のギャップとは以下のようなものです。

- アーリーアダプター=「誰も使っていない商品を採用し、他者に先んじる」ことを望む

- アーリーマジョリティ=「多くの人が採用していて安心できる商品を採用し、他者に後れを取らない」ことを望む

つまり、アーリーマジョリティは、イノベーターとアーリーアダプターが利用している市場全体の16%という状況では、まだ多くの人が使っていないと考えて、商品の採用を踏み留ってしまうのです。

まずは「アーリーアダプター」を獲得

キャズムを超えるための対策として、エベレット・M・ロジャース教授が提唱した「普及率16%の論理」があります。「市場の16%に位置づけられるイノベーターやアーリーアダプターの攻略が、その商品が普及するかどうかを左右する」というものです。

その商品が先進的なものであるならば、まずはその先進性を評価する16%の層を獲得することが必要であり、その際には、品質や安心感などよりも、如何に革新的であるか、先進性があるかなどを強調することになります。

「先進性」から「安心感」へ

イノベーターやアーリーアダプターを獲得したうえで、次のグループであるアーリーマジョリティ以降のユーザー獲得のための対策を考えます。

この時、キャズムを超えるためには、商品の価値評価を「先進性」から「安心感」へ変化させていかなければなりません。

そのための施策としては、商品の訴求テーマを変えて、信用性や品質をより強く訴求していくことになります。

【マーケティング施策例】

・ユーザーの中で発信力、影響力のある人にレビューなどを発信してもらう。

・広く好感度の高い著名人を広告キャラクターとする。

・より使いやすさや安心感が増したものへ商品自体をリニューアルする。